どうもです、タドスケです。

コーディング分野における AI の進歩はすさまじいですね。

僕も現場でイチからコードを書くことはほとんどなく、ClaudeCode にベースを書いてもらってから微調整することが多くなりました。

そんな AI との協働スタイルで仕事をしている中で、重要性が高まっていると感じているのは

用語を知っておくこと

です。

今日はそのあたりを記事にまとめてみたいと思います。

AI は曖昧な指示でも対応してくれる!けど…

最近の AI は曖昧な指示でも、いい感じにしてくれるようになってきました。

「〇〇を作って」「〇〇の機能を追加して」みたいな雑な指示でも、ある程度は対応してくれます。

YouTube では、ToDo アプリやブロック崩しゲームなどが一瞬で出来上がる動画がそこかしこで公開されています。

しかし業務レベルのコード量になると話は変わってきます。

指示とは関係ない方針で進んでしまったり、他のコードとの連携でミスをすることが増えたりするので、ある程度しっかりした指示が必要になってきます。

…かといって、毎回細かくプロンプトを書くのも大変です。

用語を使って簡潔に指示する

そんな時に役に立つのは、「用語を使って簡潔に指示すること」です。

例えば以下のような感じです:

- 単一責任の原則に従って

- オブザーバーパターンで実装して

- TDD で進めて

- Martin Fowler の「リファクタリング」のレシピを使って

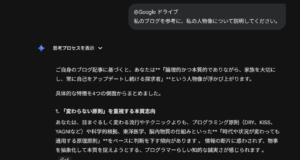

こんな感じで用語を使って指示すると、長々とした説明を書かなくても AI が「いい感じ」にしてくれます。

以下のポッドキャスト内では「キーワードはプロンプト圧縮である」「エンジニアの叡智を引き出すもの」と話されていて、なるほどなぁと思いました。

コードレビュー時の「気付き」にも繋がる

プログラミングの原則を知っておくと、AI が出力したコードをレビューする際にも役に立ちます。

・これは単一責任の原則に反してるな

・ここは〇〇パターンで抽象化した方がいいかも

みたいな感じで、設計上の問題に気付けることも増えます。

AI 向けのカスタム指示(CLAUDE.md など)に、よく使う原則やパターンを書いておくのも有効だと思います。

プログラミングの原理原則は変わらない

会社の先輩が話していたことで印象に残っている言葉があります。

テクニックは時代とともに変わっていくが、プログラミングの原理原則は何十年も変わっていない

変わらないからこそ AIも深く学習していて、名前を出すだけで対応してくれるんじゃないかと思います。

ツール・フレームワーク・ライブラリなどは次々と新しいものが出てきますが、原理原則は一度覚えればずっと使える知識となります。

オススメ書籍

プログラミングの原理原則を学ぶ方法はたくさんあります。

それこそ AI に質問すればいくらでも教えてくれますが、まずは以下のような初学者向けの本を読んで体系的にざっくりと頭に入れておくことをお勧めします。

この記事が参考になれば幸いです!

コメント