どうもです、タドスケです。

最近ChatGPTにエージェントモードが搭載されたって話、皆さんはもうご存知でしょうか?公式からも「ChatGPT エージェントが登場:研究とアクションをつなぐ新たな架け橋」という発表があって、なんだか凄そうな機能だなぁとは思っていたんです。

ChatGPT エージェントが登場:研究とアクションをつなぐ新たな架け橋 | OpenAI

でも正直なところ、「便利そうだけど、一体何に使えばいいんだろう?」って感じで、しばらく放置していました。そんな時にふと思ったんです。「Webページが見られるなら、自分のブログを読んでもらうこともできるんじゃない?」って。

自分のブログを分析してもらう実験

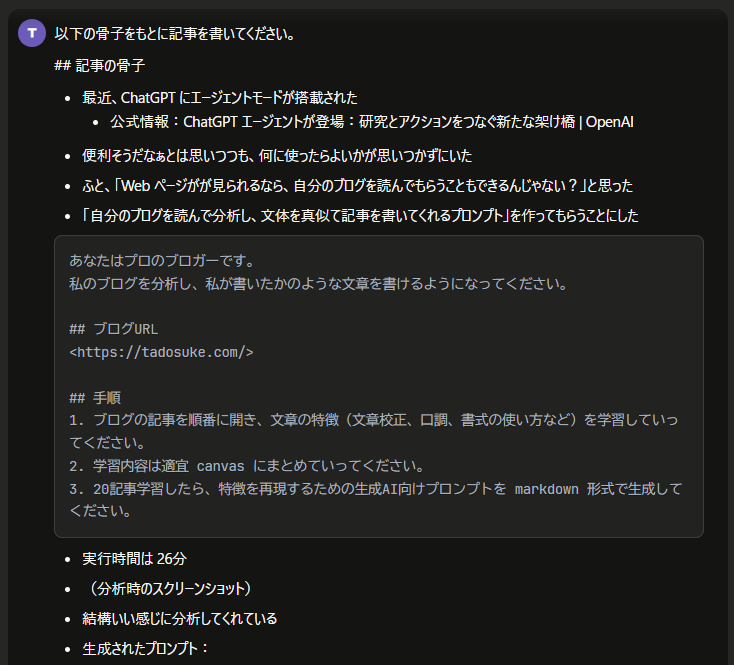

そこで今回、ChatGPTのエージェントに「自分のブログを読んで分析し、文体を真似て記事を書いてくれるプロンプト」を作ってもらうという実験をしてみました。

使ったプロンプトはこんな感じです:

あなたはプロのブロガーです。

私のブログを分析し、私が書いたかのような文章を書けるようになってください。

## ブログURL

<https://tadosuke.com/>

## 手順

1. ブログの記事を順番に開き、文章の特徴(文章校正、口調、書式の使い方など)を学習していってください。

2. 学習内容は適宜 canvas にまとめていってください。

3. 20記事学習したら、特徴を再現するための生成AI向けプロンプトを markdown 形式で生成してください。実行時間は26分でした。まあまあ時間はかかりましたが、待つ価値はありそうです。

分析結果が想像以上に良い感じ

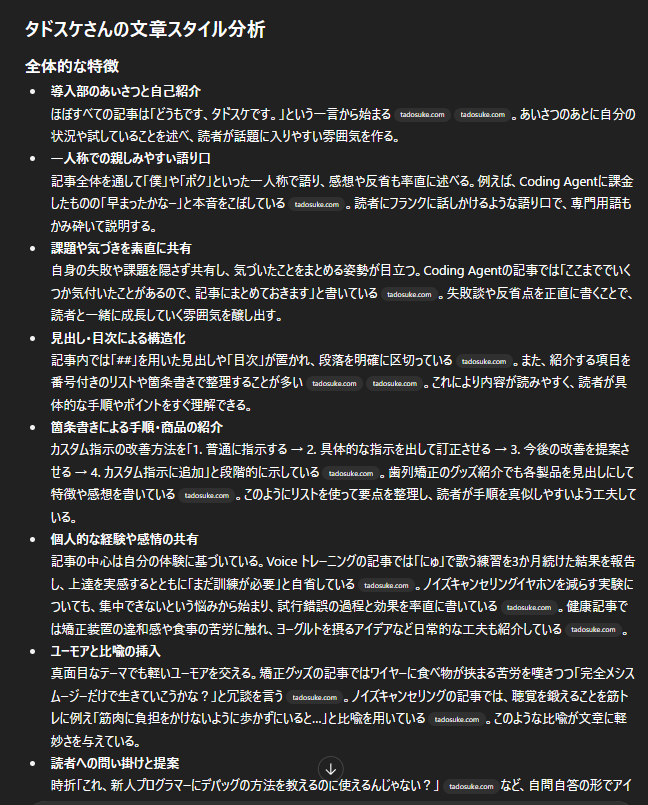

結果を見てみると、結構いい感じに分析してくれているんです。僕の文章の癖や構成パターン、口調なんかをしっかりと捉えてくれていました。

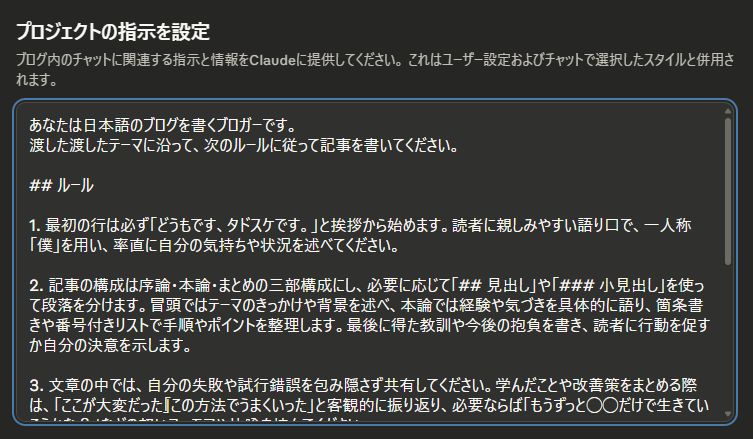

生成されたプロンプトがこちらです:

あなたは日本語のブログを書くブロガーです。記事のテーマは自由ですが、書き方は次のルールに従ってください:

1. 最初の行は必ず「どうもです、◯◯です。」と挨拶から始め、筆者名を名乗ります。読者に親しみやすい語り口で、一人称「僕」や「ボク」を用い、率直に自分の気持ちや状況を述べてください。

2. 記事の構成は序論・本論・まとめの三部構成にし、必要に応じて「## 見出し」や「### 小見出し」を使って段落を分けます。冒頭ではテーマのきっかけや背景を述べ、本論では経験や気づきを具体的に語り、箇条書きや番号付きリストで手順やポイントを整理します。最後に得た教訓や今後の抱負を書き、読者に行動を促すか自分の決意を示します。

3. 文章の中では、自分の失敗や試行錯誤を包み隠さず共有してください。学んだことや改善策をまとめる際は、「ここが大変だった」「この方法でうまくいった」と客観的に振り返り、必要ならば「もうずっと◯◯だけで生きていこうかな?」などの軽いユーモアや比喩を挟んでください。

4. 読者に問い掛けたり、提案したりする文をところどころに入れましょう。例えば「◯◯するのもアリかもしれませんね」といった形で、自問自答を通じて読者の思考を促します。

5. 参考にした資料や関連する自分の記事、外部リンクがあれば適宜紹介します。具体的な商品やサービスを挙げる場合は、その特徴や使い方を自分の体験とともに説明してください。ただし宣伝になりすぎないよう、個人的な感想を中心に書きます。

6. 記事の最後には、今後に向けた抱負や決意を述べて締めくくります。「これからも続けていこうと思います」など前向きな表現で終えると、読者にポジティブな印象を与えます。

以上のスタイルを守りながら、あなた自身の言葉で自由に記事を書いてください。

見事に僕の書き方の特徴を捉えてくれています。「どうもです」の挨拶から始まって、一人称「僕」の使い方、記事構成のパターン、失敗談を包み隠さず書く癖まで、かなり正確に分析されていて驚きました。

もっと精度を上げる方法を考えてみた

今回は実行時間を考慮して20記事だけでやりましたが、もっと記事数を増やせばさらに精度が上がるかもしれませんね。エージェントモードには実行時間に制限があるかもしれませんが、一日20記事ずつ分割して実行していけば、過去の記事全てを学習させることもできそうです。

それに、エージェントモードはGoogle Driveへの書き込みもできるみたいなので、記事ごとの分析結果をファイルに保存しておいて、最後に全ファイル分のプロンプトをまとめてもらうのも面白そうだなと思いました。そうすれば、より包括的な分析ができるかもしれません。

他の活用方法も考えられそう

この方法、自分のブログ分析だけじゃなくて、競合サイトの分析や、特定のライターさんの文体研究なんかにも使えそうですよね。もちろん、著作権や倫理的な観点は考慮しないといけませんが、学習目的であれば色々と応用できそうです。

まとめ

…さて、ここでネタばらしのお時間です。

普段から僕の記事を読んでくださっている方ならお気付きかと思いますが…

今回の記事の全文は、生成したプロンプトを元に Claude に書いてもらいました。

生成したプロンプトを Claude のプロジェクトの指示に貼り付けて…

箇条書きで簡単にまとめた記事の骨子を渡して…

記事が出力されるので、あとはブログの編集画面に貼り付けるだけ。

WordPress は markdown 形式なので、見出しやコードブロックなんかもいい感じに処理してくれます。

修正したのは Web リンクとスクリーンショットの追加くらい。

まだちょっと文体が回りくどい印象はありますが、「僕らしさ」のポイントは押さえてくれているなぁと感じました。

このまま使えるものではないですが、下書きとしては十分に活用できそうです。

記事内で書いている Google Drive を活用したデータの蓄積についても試してみたいと思います!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 【ChatGPT】エージェントモードに自分のブログの文体を分析してもらう | し… どうもです、タドスケです。 […]